Precedenti capitoli

Prosegue....:

nell'hora legale

La

Vespa. Chi non conosce il mitico scooter Piaggio dalla forma curvilinea

e dalle piccole ruote cicciottelle?

Meno

nota però è la storia di colui che la volle fortissimamente, l’industriale

Enrico Piaggio, volitivo e originale, moderno e curioso come la sua creatura.

Enrico

Piaggio apparteneva a una delle grandi famiglie che costruirono, tra la fine

del XIX e l’inizio del XX secolo, i pilastri dell’industria dell’Italia unita.

I Pirelli, gli Agnelli, i Perrone, i Falk e con loro i Piaggio, gli Orlando, i

Florio segnarono nettamente il passaggio dall’agricoltura all’industria di un

Paese in cui scarseggiavano i capitali, le materie prime dovevano essere quasi

tutte importate e il territorio era (ed è) prevalentemente montuoso – fatto

questo, che costituiva un serio ostacolo alla facilità delle comunicazioni.

L’altra

faccia della medaglia però fu la tenace volontà degli industriali italiani di

vincere una sfida oggettivamente difficile ma forse, proprio per questo,

particolarmente avvincente: fu una tenacia che portò alla nascita di aziende

capaci di creare gli oggetti icona di quello che sarebbe presto diventato noto

come il made in Italy.

Nonostante due guerre mondiali, le distruzioni causate dagli eventi bellici, l’occupazione da rapina delle forze armate di altri Paesi, la devastazione delle fabbriche di cui restarono spesso solo poche mura annerite dalle bombe, negli anni Cinquanta e Sessanta ottimismo, amore per la bellezza e fiducia nella possibilità di uscire dal provincialismo ottuso in cui precedenti governi avevano costretto il Paese indussero i creativi italiani a dare il meglio di sé: fu il tanto celebrato miracolo economico italiano, che poi non aveva niente di miracoloso ed era solo il ritorno a un’esistenza “normale” da parte di un grande Paese europeo.

I

Piaggio – come gli Agnelli e come tanti altri che diedero vita a nuove

iniziative industriali – si inserirono abilmente in questa scia. Enrico Piaggio

ebbe il merito di capire che l’Italia e l’Europa erano desiderose di lasciarsi

alle spalle dolorosi e purtroppo freschissimi ricordi di privazioni, lutti,

dolori per adottare uno stile di vita ottimista e sorridente, che prevedeva

appuntamenti galanti, gite al mare, domeniche al ristorante e – perché no –

pettinature ed abiti che mettessero in evidenza corpi snelli e seduttivi. Di

questo nuovo mondo, che dopo tanta morte sceglieva la vita, Enrico Piaggio

intravide i tratti e interpretò i sogni, creando un oggetto simbolo capace di

incarnare con coerenza plastica l’immaginario di un popolo e di incidere sul costume:

non fu certamente poca cosa.

Per inquadrare storicamente la realtà produttiva della Piaggio, e comprenderne il ruolo nel panorama delle aziende del suo tempo, è necessario considerare la sua collocazione nell’arco di tempo compreso tra l’avvenuta unità risorgimentale del nostro paese e il boom economico degli anni Sessanta e Settanta. In soli cento anni la storia europea e quella italiana vedranno succedersi una serie di eventi cruciali: la seconda rivoluzione industriale, la Prima guerra mondiale e il ventennio fascista, la Seconda guerra mondiale e la nascita della Repubblica, nonché un lungo periodo di pace che costituiva una indiscutibile novità nelle vicende dei Paesi occidentali.

Nel 1884, quando

l’avventura dei Piaggio ebbe inizio, Re d’Italia era Umberto I di Savoia e

Presidente del Consiglio Agostino Depretis, esponente della Sinistra storica.

Il 29 luglio 1900, Re Umberto

I moriva a Monza vittima di un attentato. Gli succedeva Vittorio Emanuele III.

La crescita economica e industriale delle aziende di Rinaldo Piaggio coincise con il ciclo storico dei Savoia, e fu una crescita che non conobbe interruzioni malgrado le tre grandi crisi economiche che colpirono sia gli Stati Uniti che l’Europa: la grande depressione del 1873, il panico del 1907 e il noto crollo di Wall Street del 1929. Queste crisi, sebbene in Italia avessero prodotto effetti modesti – non paragonabili a quelli subiti dai Paesi maggiormente industrializzati – provocarono comunque l’adozione di una politica protezionistica che limitò le importazioni e favorì il commercio interno, mediante l’introduzione di dazi doganali e aiuti di Stato al settore industriale.

Fu

proprio grazie agli incentivi statali e al protezionismo che, nel 1884 appunto,

nacque il primo impianto siderurgico di livello nazionale: la Società degli

altiforni, fonderie e acciaierie di Terni per la fabbricazione di corazze per

navi da guerra.

Anche

la nascente industria meccanica decollò del resto con l’aiuto dello Stato: la

Breda (Società Italiana Ernesto Breda per Costruzioni Meccaniche), fondata da

Ernesto Breda nel 1886, fu attiva inizialmente per la costruzione prima di

locomotive e, successivamente, per la fabbricazione di proiettili, macchine

agricole e vetture tranviarie. Ma il suo fatturato e il volume d’affari

crebbero rapidamente grazie alle commesse statali.

La produzione industriale si ampliò progressivamente, con il concomitante sviluppo dell’industria di base. Risale a quel periodo il decollo di piccole industrie – soprattutto del settore alimentare, destinato a raccogliere l’eredità di un mondo agricolo in via di scomparsa – che cresceranno e diventeranno note in tutto il mondo: Galbani (1896), Cirio (1885), Barilla (1877), Pirelli (1872), Perugina (1907).

Tale

sviluppo avvenne in un contesto politico molto debole, tutto incentrato sul

ruolo del re e di una ristretta cerchia di uomini politici conservatori i quali

dal re traevano i loro poteri.

All’indomani

dell’Unità d’Italia, i membri della Camera erano infatti eletti da un corpo

elettorale costituito da solo il 2,2% della popolazione: costoro erano

individuati in base a uno specifico livello di istruzione e al censo. Quanto ai

senatori, erano nominati direttamente dal Re.

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale l’industria italiana era in una grande situazione di crisi. I bombardamenti alleati avevano distrutto o seriamente danneggiato molti stabilimenti nelle regioni settentrionali, spesso spogliati dei loro macchinari trasferiti in Germania dalle truppe tedesche; a ciò è da aggiungersi che le imprese che avevano fino a quel momento lavorato per le esigenze belliche – come quella aeronautica e quella degli armamenti – le quali costituivano un’importante componente del sistema industriale, rimaste prive delle commesse statali e dei relativi finanziamenti entrarono in crisi. Per riavviare il processo produttivo – e con esso le attività industriali collegate – occorreva denaro: era necessario non solo per ricostruire gli stabilimenti, ma anche per dotarli di apparecchiature moderne tali da garantire la competitività di una produzione che non avrebbe più potuto avvantaggiarsi della politica autarchica fascista, con il blocco delle importazioni.

Era

una difficoltà seria per un Paese come l’Italia, da sempre povero di capitali

di investimento, cui faceva riscontro l’abbondanza di manodopera a basso

salario.

Una spinta alla ripresa venne dal denaro del piano Marshall, così chiamato dal nome del Sottosegretario di Stato degli Stati Uniti d’America George Marshall che ne curò l’attuazione. Il piano, in base al quale l’Italia ricevette 1.470.000 dollari – una cifra enorme per quel tempo – era molto semplice: gli Stati Unti cedevano ai Paesi europei feriti dalla guerra beni di cui disponevano in eccedenza, e i singoli Stati provvedevano alla loro vendita destinando il ricavato a fini economico-sociali da concordare con il Governo statunitense.

Affluirono così sul mercato dei notevoli capitali, somme di cui approfittarono soprattutto l’industria metalmeccanica – in primo luogo la Fiat – e quella siderurgica, fatto che costituiva la premessa per riavviare la produzione un po’ in tutti i settori.

Fiat

e Olivetti furono tra le prime grandi industrie ad affrontare il processo di

riorganizzazione produttiva con l’occhio rivolto ai mercati internazionali,

mentre si sviluppavano rapidamente le industrie di cui lo Stato deteneva

l’intero capitale sociale o perlomeno la maggior parte di esso. L’ENI (Ente

nazionale idrocarburi) nata dalle ceneri della vecchia AGIP (Azienda generale

italiana petroli) acquistò rapidamente una solida posizione non solo nel

settore degli idrocarburi ma anche in quello industriale, attraverso la miriade

di aziende metalmeccaniche di cui acquisì via via la proprietà. Notevole fu

anche la ripresa delle industrie tessili: la Cantoni, la De Angeli-Frua, la

Snia Viscosa, che produceva una materia ottenuta per sintesi chimica destinata

a molteplici usi servendosi di un brevetto esclusivo italiano.

L’industria elettrica si andò riorganizzando per far fronte a una crescente domanda di energia mentre l’industria chimica, che aveva un caposaldo nella Montecatini, una grande impresa con molte ramificazioni, rimise rapidamente in sesto i suoi impianti e attrezzature così come fece la Pirelli nel settore delle gomme – un settore divenuto di grande importanza a seguito dello sviluppo del comparto automobilistico, con la conseguente crescita della domanda di pneumatici.

Al tempo stesso alcune industrie, più direttamente collegate agli armamenti come le aziende aeronautiche (Caproni, Piaggio) non riuscirono a riacquistare le antiche posizioni nel mercato interno e internazionale che avevano avuto all’inizio degli anni Quaranta, anche in conseguenza del trattato di pace che poneva precisi limiti alla disponibilità delle Forze armate italiane a proposito di aerei e navi da guerra.

Tra

gli effetti della ripresa vi fu anche la spesso tumultuosa espansione dei

centri industriali nelle regioni settentrionali, con l’afflusso di un gran

numero di lavoratori dalle regioni meridionali. Le grandi città del Nord Italia

– come Milano, Torino e alcune città del Veneto – ebbero una grande espansione

territoriale che varcò presto il confine delle antiche periferie coinvolgendo

anche i piccoli borghi vicini: quello edilizio fu forse il settore industriale

che crebbe maggiormente, e con esso le industrie collegate, in particolare in quella

estrattiva e quella delle macchine da cantiere.

Si fece sentire sempre più la necessità degli spostamenti nel territorio, il bisogno di nuove strade, di nuovi collegamenti su rotaia a breve e media distanza; ma crebbe anche, in parallelo, la necessità di disporre di propri mezzi di locomozione: la Fiat, la Lancia, l’Alfa Romeo conobbero in quegli anni il loro periodo di massimo sviluppo.

L’automobile

fronteggiava solo in parte questa crescente domanda di mobilità, per i costi

elevati di acquisto e le spese ingenti d’uso: aumentò dunque la richiesta di

veicoli a basso costo, che all’inizio furono biciclette dotate di un piccolo

motore ausiliario (il Cucciolo, il Mosquito) e poi moto di piccola cilindrata,

il cui motore era privo di qualunque copertura per garantirne il

raffreddamento. Mancava un veicolo a due ruote che consentisse di viaggiare con

la stessa comodità di chi è seduto in un’automobile: fu l’intuizione

di Enrico Piaggio.

L’MP5 non piacque ad Enrico Piaggio: lo trovò un progetto vecchio, una realizzazione già vista, una motocicletta ricoperta dalla carrozzeria e di scomodo utilizzo. Piaggio, in realtà, non sapeva esattamente quale veicolo produrre, ma percepiva che la gente aveva voglia di muoversi, aveva pochi soldi da spendere e desiderava possedere oggetti il cui aspetto, quello che solo in seguito sarebbe stato denominato design, fosse il più possibile lontano dall’aggressività anche estetica dei mezzi da combattimento che avevano funestato le giornate di tanti anni di guerra.

Nel febbraio 1946 i problemi furono superati, tant’è che dopo il collaudo positivo dei

sei primi prototipi fu avviato il progetto definitivo per la produzione in

serie. La mancanza di presse adeguate, tuttavia, non consentì di provvedere

allo stampaggio della scocca in stabilimento, costringendo Piaggio ad affidarsi

a ditte esterne. In attesa di trovare una soluzione, fu avviata a Pontedera la

costruzione di un primo lotto di Vespa, definito “Serie Zero”: si trattò di una

partita di esemplari costruiti con tecniche artigianali, la cui scocca venne

ottenuta mediante ribattitura manuale. Il lotto doveva essere di sole venti

unità ma, a causa del ritardo nell’individuare la ditta esterna adatta allo

stampaggio, si ampliò a circa sessanta esemplari.

La “98” (Vespa V98) fu presentata alla Mostra della Meccanica e della Metallurgia di Torino il 24 marzo 1946, e in quell’occasione lo scooter fu provato su strada. Pochi giorni dopo, il 29 marzo del 1946, venne presentata ufficialmente al circolo del Golf dell’Acquasanta di Roma, alla presenza della stampa e delle autorità. A novembre del 1946 fu esposta al Salone del Ciclo e del Motociclo di Milano, dove fu benedetta dal cardinale Schuster, arcivescovo del capoluogo lombardo.

Il 23 aprile

1946 fu depositato presso l’Ufficio brevetti di

Firenze il “Modello di Utilità n° 25.546 per una Motocicletta a complesso

razionale di organi ed elementi con telaio combinato e cofano ricoprenti tutta

la parte meccanica”.

Era nata la Vespa. Sempre ad aprile fu siglato l’accordo

con l’Alfa Romeo per la fornitura delle scocche stampate che, assemblate in

azienda, consentì la produzione in serie del motociclo.

La Vespa V98, la cosiddetta “Farobasso”, fu la prima Vespa prodotta dalla Piaggio. Era equipaggiata con un motore 98cc monocilindrico ed era in grado di raggiungere una velocità massima di 60 km l’ora.

Sull’origine del nome dello scooter della Piaggio

circolano due leggende. Una di esse vuole che Enrico Piaggio, alla vista del

primo esemplare progettato da Corradino D’Ascanio, puntasse l’attenzione sulla

parte centrale del veicolo, dalla curvatura molto ampia, e poi su quella che

sembrava una bella vita stretta. Un vitino da vespa, appunto: «Ma è una

vespa!», avrebbe esclamato.

L’altra versione, a lungo sopravvissuta, riferisce che il termine “Vespa” equivarrebbe all’acronimo di Veicoli Economici Società Per Azioni – e di fatto la Piaggio fu una delle prime società per azioni in Italia.

La realtà sembrerebbe essere, però, diversa. La

denominazione Vespa 98 era stata personalmente scelta nel 1945 da Domenico

Agusta, ed era stata ispirata dal sottile e acuto ronzio prodotto dal piccolo

propulsore a due tempi per la prima moto leggera MV Agusta, la “98” in versione

“Turismo”, ideata nel 1943. Dopo le prime notizie apparse sulla stampa, la MV

Agusta ricevette formale diffida all’uso della denominazione “Vespa” da parte

dei fratelli Balsamo, che l’avevano depositata per il loro modello “Miller

Vespa” del 1934.

Conclusa la vertenza legale, i fratelli Balsamo

vendettero la denominazione “Vespa” alla Piaggio, che la utilizzò per il nuovo

scooter.

Nel 1951 venne ulteriormente perfezionata, con l’aggiunta di un ammortizzatore idraulico anche alla sospensione anteriore e di un comando cambio a doppio cavo in sostituzione di quello “a bacchette”.

Dalla

osservazione della realtà quotidiana e dalle sue esigenze nacque un altro

prodotto frutto dell’intuizione di Enrico Piaggio e Corradino D’Ascanio: l’Ape,

che iniziò a essere commercializzata proprio nel 1948: ‘Il motofurgoncino ‘Ape’

è destinato al migliore dei successi’, scrisse la rivista “Motociclismo”.

È una macchina modernissima, di costo e

consumi assai limitati, alla portata della più modesta azienda, ma concepita

senza false economie secondo criteri molto razionali, tanto dal punto di vista

funzionale che da quello costruttivo.

Il primo modello Ape, originariamente presentato nella cilindrata 98 cc, pur nella sua struttura a tre ruote conservò della Vespa tutte le caratteristiche fondamentali. Il prezzo era di 170.000 lire.

Per

Corradino D’Ascanio

‘Si trattava di colmare una lacuna nei

mezzi di locomozione utilitaria del dopoguerra, portando sul mercato un

motofurgone di piccola cilindrata, di limitato consumo e di modesto prezzo di

acquisto e di manutenzione, facile alla guida, manovrabile nel più intenso

traffico cittadino, e soprattutto adatto e sollecito e pronto al trasporto a

domicilio della merce acquistata nei negozi’.

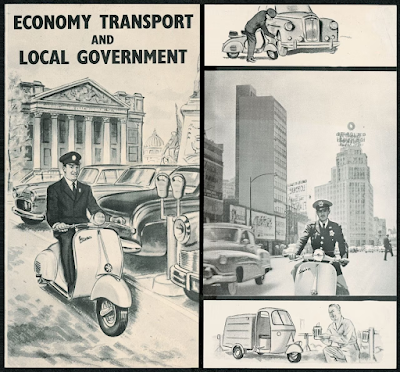

Nel 1950 la produzione fu avviata anche in Germania (Hoffman), su licenza. Nel 1954, sempre su licenza, partì la produzione dell’Ape in Gran Bretagna (Douglas di Bristol), in Francia (ACMA di Parigi) e in Spagna (Moto Vespa S.A. di Madrid).

La

campagna pubblicitaria condotta dalla Piaggio raggiunse, nel periodo di uscita

di questo veicolo, l’apice della sua forza espressiva: oltre ai consueti

dépliant e manifesti pubblicitari, infatti, la Vespa pubblicò i calendari

illustrati dall’artista Franco Mosca.

La Vespa 150 GS, del 1955 – secondo gli esperti – fu ‘il modello più apprezzato, imitato e ricordato’. Montò un motore 145,6 cc che, per la prima volta, raggiunse il traguardo dei 100 km/h. Fu proprio per contenere quell’inedito brio che questo due ruote fu dotato di un sistema frenante con freni a tamburo di grande diametro, realizzati in lega leggera, provvisti di un anello in ghisa e alettatura di raffreddamento inclusi. Il cambio era a quattro marce, la sella lunga era di serie ed il gruppo manubrio-fanale era carenato. Rispetto alla versione normale, nella GS la scocca ebbe una linea più aerodinamica. Queste specifiche resero la 150 GS un vero best seller, tanto da rimanere in produzione fino al 1961.

(Berri Basilio)

.gif)

.gif)

.gif)